《何以华夏》

第一章 贾湖—裴李岗先人的迁徙和扩张

北上

摘要:

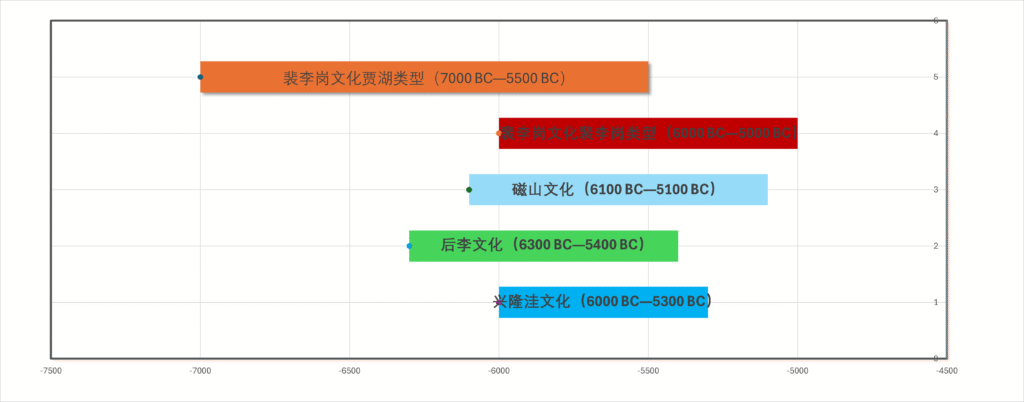

- 新生的裴李岗类型文化强势北上,强烈地影响并改变了磁山文化的面貌,使得磁山文化从初期发展到二期、三期。

- 裴李岗文化的北上,不仅仅对北方的磁山文化有着巨大的影响,同时也影响并改变到同时期北方的其他两支文化:兴隆洼文化与后李文化。

- 兴隆洼文化早期,势力比较强大,其向南扩张到河北时,与刚诞生的磁山文化接触并碰撞,使得磁山文化被迫南迁,随着兴隆洼文化的南扩到山东北部时,同样作用于后李文化势力。

- 兴隆洼文化中期,进入衰落期,而后李文化强大起来,反而对兴隆洼文化施加了更明显的影响。

- 兴隆洼文化后期,后李文化也衰落,而此时,因强大起来的裴李岗类型文化北上而发生巨大变化的磁山文化变强大了,其向北、向东对兴隆洼文化和后李文化加以强大影响。

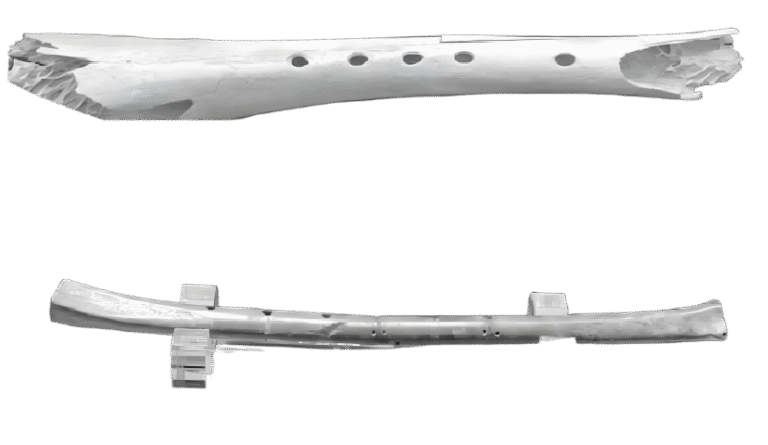

- 裴李岗文化北上,其在文化层面对兴隆洼文化的影响结果:5孔骨笛的出现,同贾湖骨笛如出一辙,而贾湖类型文化又早于兴隆洼文化。

各文化势力的北上

北上,作者的意图是想告诉我们,是中原地区各文化势力的北上,而并非单单就一个裴李岗类型文化的北上,公元前6000—公元前5000年之间,裴李岗文化、磁山文化、后李文化都曾经在不同时期北上迁徙,进而影响并改变当地的文化面貌。各文化的相互交融、相互影响、相互碰撞,使得文化面貌在大方向趋于统一。

北上后的华夏文化

补充资料

兴隆洼文化的龙造型是中国早期龙形象的重要实证,其表现形式以石质堆塑为主,兼有玉器、陶器等载体。以下为具体特征及相关文化背景:

一、石块堆塑龙

查海遗址堆塑龙

发现于辽宁阜新查海遗址的石块堆塑龙,全长19.7米,头部最宽处约2米,采用红褐色砾岩摆塑,整体呈昂首张口、弯身弓背的动态造型。这是目前中国已知最早的龙形堆塑实物。

材质与工艺:选用天然砾石,通过人工拣选与排列组合,展现原始先民对自然材料的掌握能力。

文化内涵:龙形堆塑位于聚落中心,可能承担祭祀或图腾功能,体现早期社会对“龙”的神圣化认知。

其他遗址的龙元素

内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址出土的陶器表面,可见泥塑的蛇形或类龙动物纹饰,进一步佐证龙形象的多样性演变。

二、玉器与龙文化的关联

尽管未发现明确玉龙造型,但兴隆洼文化出土的玉玦、玉匕形器等玉器,选料讲究且工艺精湛,暗示玉器在礼仪活动中可能承载与龙相关的象征意义。此类玉器的出现,为后续红山文化玉龙(如C形碧玉龙)的发展奠定技术基础。

三、龙形象的演变脉络

前红山文化阶段

兴隆洼文化的龙形堆塑与纹饰,被视为红山文化龙形象的雏形。例如,赵宝沟文化陶尊上的幻化动物纹,延续了兴隆洼龙形的抽象化表达。

后世影响

红山文化晚期标志性玉龙(如“中华第一龙”),其C形躯干与动态姿态,或源于兴隆洼堆塑龙的弓背形态。

四、学术意义

兴隆洼龙造型的发现,将中国龙文化的实物证据追溯至距今8000年前,揭示了北方新石器时代先民对自然崇拜与早期信仰体系的构建,并为探讨中华文明起源提供了关键线索。